Proposta per i problemi del traffico di una città italiana

In Italia i problemi del traffico urbano possono essere definiti quasi drammatici. Essi peggiorano la qualità della vita di moltissime persone e rendono meno efficiente l’intero sistema economico.

Quasi tutti i centri storici italiani sono intasati da un traffico caotico e da file continue di auto in sosta, mentre le periferie oltre al traffico dei residenti devono sopportare anche quello di molte attività produttive e di servizi.

Finora ci si è preoccupati di risolvere i principali nodi del traffico di strade e autostrade. Ma bisogna migliorare anche la viabilità nelle città italiane, dove si svolge l’80% del traffico automobilistico.

Le città americane.

La situazione delle città italiane è molto diversa da quella delle città americane, che qui viene proposta a titolo di confronto.

Le città americane non hanno centri storici e le principali attività terziarie (uffici pubblici, sedi di società, grandi magazzini, sale cinematografiche, ristoranti ecc.) cercano di insediarsi nel luogo più centrale sia dal punto di vista spaziale che dei collegamenti. Questo accentramento avviene in maniera spontanea ed è funzionale dal punto di vista urbanistico, perché quelle dei servizi sono le attività che richiamano grandi quantità di persone, attirate per ragioni di affari, di lavoro, per il disbrigo di pratiche amministrative, per acquisti, divertimenti ecc.

E' del tutto naturale che queste attività tendano a collocarsi nelle zone più centrali, che sono anche quelle meglio collegate e più facilmente raggiungibili. Mentre le abitazioni, in gran parte villette isolate, occupano gli estesi quartieri residenziali che formano le periferie delle città americane.

Nel centro delle città il valore dei terreni è molto alto, e di conseguenza si cerca di sfruttare al massimo lo spazio costruendo edifici di molti piani e con una profondità maggiore rispetto alle normali case d'abitazione. Inoltre gli edifici sono soggetti ad un veloce rinnovo, con demolizioni sostituite da nuove edificazioni, senza i vincoli e le limitazioni dei centri storici europei. I collegamenti con i quartieri residenziali, oltre che alle auto private, sono affidati ai servizi di trasporto pubblico di superficie, perché in America le metropolitane sono rare. Praticamente l’unica metropolitana degna di questo nome è quella della città di New York.

La concentrazione in uno spazio centrale e relativamente ristretto delle attività di servizi, che sono quelli che generano i principali flussi del traffico, rende il sistema urbano più razionale. Infine i quartieri residenziali devono sostenere solo il modesto traffico dei residenti, che non ha mai creato dei problemi di viabilità.

Le città italiane.

Fino alla Seconda guerra mondiale i vecchi centri abitati, salvo quelli più grandi, potevano ancora far fronte alle esigenze di un terziario non ancora sviluppato. Poi nei primi decenni del dopoguerra le città italiane hanno dovuto affrontare uno straordinario aumento della domanda di case di abitazione e di superfici coperte per le esigenze delle attività economiche.

Alla fine della II Guerra mondiale il 50% della forza lavoro era ancora impiegato in agricoltura, mentre oggi questa percentuale è solo del 3,5%. Le famiglie che si sono trasferite in città hanno fatto crescere la domanda di nuove abitazioni. Domanda che è aumentata ancora di diverse volte perché con l’aumento dei redditi è aumentata anche l’esigenza di maggiori spazi abitativi pro capite. Infatti all’inizio del dopoguerra vivevamo in media in quattro per stanza, mentre adesso abbiamo almeno una stanza a testa.

Infine hanno conosciuto una forte espansione anche le attività dei servizi, tanto che oggi esse occupano i tre quarti dell’economia. E molti di essi cercano di dislocarsi nelle aree più centrali, cioè nei centri storici.

La forte domanda di abitazioni e di nuovi spazi per le attività economiche ha fatto quasi esplodere le città. L'esigenza di sempre maggiori superfici coperte ha portato alla trasformazione di molte vecchie case d'abitazione in uffici e negozi, o alla loro demolizione per sostituirle con edifici di maggiore volumetria. I palazzi antichi, quando non sono stati a loro volta demoliti, sono stati deturpati da ampliamenti e aggiunte che hanno occupato anche gli spazi dei cortili e delle poche aree verdi. Sul fronte strada le esigenze di negozi e garage hanno moltiplicato le aperture nelle pareti delle case e dei palazzi, con la conseguente demolizione di molti antichi portali d’ingresso.

Una tale concentrazione di attività terziarie ha richiamato un traffico sempre più intenso, che le strette viuzze medioevali non sono in grado di sostenere. La mancanza di parcheggi ha aggravato la situazione, perché le strade cittadine sono state occupate da file continue di auto in sosta che ne riducono ulteriormente la sezione.

I grandi flussi di traffico verso il centro, le strade ridotte ad un'unica corsia, i sensi unici, i giri a vuoto alla ricerca di un parcheggio, hanno condotto molti centri storici alla quasi totale paralisi.

Alla fine, dei vecchi centri abitati e dei loro antichi equilibri rimane ben poco: spesso persino i palazzi nobili e le chiese (quando non sono stati demoliti), sono stati snaturati da insostenibili modifiche della loro destinazione d'uso. E anche il rimanente tessuto urbano fatto di edilizia minore, quando non è scomparso, è stato spesso intercalato con stridenti elementi di modernità.

Infine i centri storici sono stati circondati da grandi quartieri di periferia, costruiti in fretta e per lo più in maniera disordinata allo scopo di soddisfare la grande fame di case.

Eppure tutto questo non è stato ancora sufficiente: da quando delle norme più restrittive hanno impedito nei centri storici le distruzioni e le riedificazioni, l'ulteriore espansione delle attività terziarie ha dovuto trovare sfogo altrove. Pertanto grandi magazzini, sedi di società e uffici pubblici, insieme a molte attività produttive, si sono distribuiti a caso nei quartieri residenziali della periferia.

Così anche le periferie sono state investite da un traffico aggiuntivo rispetto a quello dei soli residenti, e il caos urbanistico ha fatto il resto.

Prima che si diffondessero le automobili, i centri abitati erano stati sempre costruiti in maniera compatta e il più possibile ordinata, in modo che le distanze potessero essere percorse a piedi. Con l'avvento delle auto, invece, dato che si poteva arrivare facilmente dappertutto, la pianificazione dei nuovi quartieri non sembrava più necessaria. E così i quartieri residenziali extra muram sono cresciuti in maniera casuale e caotica, cioè senza alcuna pianificazione urbanistica, e questo caos ha contribuito a peggiorare la situazione.

La città di Ferrara non fa eccezione, nonostante che il suo centro storico sia cresciuto attraverso una serie di espansioni urbanistiche attentamente pianificate conosciute come “addizioni”.

Storia urbanistica di Ferrara.

Non ci sono prove storiche o archeologiche dell’esistenza della città di Ferrara in epoca romana. La prima notizia certa che la riguarda risale all’anno 751 quando, insieme alla città di Ravenna e ad altri centri minori, venne conquistata dai Longobardi.

La città, situata in una zona allora ricoperta da paludi, si sviluppa prima linearmente, su quello che all’epoca era l'argine del ramo principale del Po (che sfociava poco a Nord di Ravenna), e poi con caseggiati disposti trasversalmente, a pettine. Una tipologia che caratterizza anche le altre città lagunari dell'alto Adriatico come Comacchio, Venezia e Chioggia.

I primi abitanti avevano costruito le loro case sugli argini e sui dossi, cioè nelle aree più rilevate, ma le successive fasi di crescita avrebbero richiesto la bonifica e il consolidamento di tratti di territorio paludoso. Per bonificare il terreno era necessario lo scavo di canali di drenaggio, lavori impegnativi che solo la comunità nel suo insieme poteva intraprendere. Di conseguenza la crescita della città è sempre avvenuta in maniera pianificata, come sta a dimostrare la struttura regolare, detta appunto "a pettine", delle aree urbane più antiche.

Ma Ferrara è stata una città lagunare solo per la prima parte della sua storia. All'inizio del dodicesimo secolo il corso principale del Po ha cambiato direzione riversandosi nel letto attuale. Il territorio in cui sorge la città si è a poco a poco prosciugato, i canali di drenaggio sono stati colmati e trasformati in strade e l'antica città lagunare si è trasformata in una città di terraferma.

La consuetudine di pianificare l'espansione urbana non è però venuta meno. Caratteristica peculiare di Ferrara, infatti, è che anche le successive fasi di crescita sono sempre avvenute attraverso addizioni urbanistiche, quasi tutte ancora riconoscibili nella pianta della città.

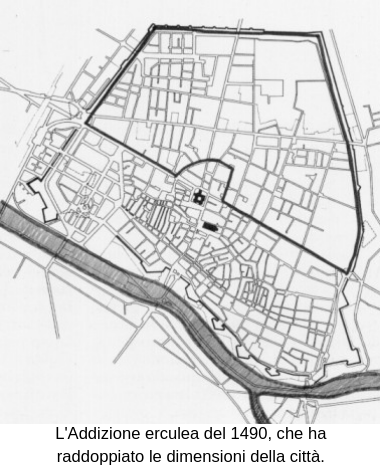

L'ultima di queste espansioni, la più grande e quella meglio documentata, è l'addizione di Ercole I d'Este, detta per questo "erculea", che ha praticamente raddoppiato le dimensioni della città tra il 1490 e il 1500.

Sono proprio questi piani urbanistici ben congegnati, le cui qualità si possono apprezzare ancora oggi, che hanno reso la Ferrara del Rinascimento la città più moderna d'Europa.

La fine del ducato estense nel 1598 e la sua incorporazione nello stato pontificio, hanno provocato il rapido declino economico di questo importante centro di commerci, che doveva la sua fortuna al controllo dei traffici fluviali della Pianura Padana prima del loro sbocco in mare. Il trasferimento della corte estense a Modena e il soffocamento della sua vocazione commerciale attuato dalle autorità pontificie, hanno trasformato in pochi anni Ferrara in un centro urbano periferico, nel quale la base dell'economia era ora la rendita fondiaria.

Alla crisi economica è seguita la crisi demografica, che ha dimezzato la popolazione rispetto ai livelli massimi raggiunti sotto la dominazione estense. In questi due secoli e mezzo la crescita della città si è fermata; anzi la sua superficie è addirittura diminuita, perché nei primi decenni del ‘600 è stato spianato un intero quartiere di 20.000 abitanti per far posto ad una imponente fortezza militare.

E' questa la situazione della città al momento della sua incorporazione nel regno d'Italia: un modesto centro rurale, sprofondato nella miseria più nera, ma insediato in uno dei più estesi e pregevoli centri storici italiani.

Nel ventennio fascista viene costruito un piccolo quartiere residenziale per pubblici funzionari nell'area prima occupata dalla fortezza (demolita a furor di popolo subito dopo la fine della dominazione pontificia), ma rimanevano ancora inedificate delle vaste aree all'interno del perimetro, ancora intatto, delle mura rinascimentali.

Nel corso della guerra la città di Ferrara venne sottoposta a ripetuti bombardamenti che hanno causato numerose distruzioni specialmente, ma non solo, nel quartiere Centro.

Nel dopoguerra, al pari delle altre città italiane, Ferrara è stata investita dalla crescita economica e da massicci fenomeni di inurbamento, che sono stati comunque di portata più limitata rispetto alle altre città dell'Emilia Romagna. La città ha anche raddoppiato le proprie dimensioni, prima riempiendo gli spazi vuoti all'interno dell'addizione erculea, e poi espandendosi oltre la cinta muraria con una crescita casuale e disordinata, tipica dell'Italia di questo periodo.

Durante la ricostruzione post bellica i vuoti creati dalle bombe sono stati sostituiti da una edificazione moderna che ha sempre cercato di aumentare il più possibile la volumetria edilizia.

Anche Ferrara quindi, nonostante una minore crescita economica e un centro storico ben strutturato, non fa eccezione. Dalla pressione delle nuove attività terziarie si salvano, all'interno delle mura, le aree meno centrali che hanno mantenuto la loro destinazione residenziale: interi quartieri medioevali e rinascimentali che si sono ben conservati e che potrebbero essere ancora riconosciuti dalla duchessa di Ferrara Lucrezia Borgia (1502 - 1519).

Una proposta per Ferrara.

Ma se questa è la situazione, cosa si può fare per alleggerire il centro storico e in particolare il quartiere Centro, dove si sono concentrate le attività di servizi, e valorizzare la sua vocazione di città d’arte? E cosa si può fare per rendere più vivibili i quartieri residenziali di periferia?

La prima cosa da fare, la più semplice e la meno costosa, è costruire delle piste ciclabili.

Negli ultimi anni per incentivare le due ruote molto è stato fatto. Sono state realizzate diverse piste ciclabili o protette, compresa quelle sui due lati del primo tratto di via Bologna. Oltre al quartiere di via Bologna, il più importante fuori dalle mura, sono state collegate da piste ciclabili anche diverse frazioni, cosa che avvicina la capitale italiana delle biciclette al resto dell’Europa e in particolare alle città della Germania.

Ma la bicicletta da sola non basterà, e non basterebbero nemmeno dei supermercati virtuali. I consumatori potrebbero fare i loro acquisti su Internet e un unico furgoncino che porta la spesa a decine di famiglie potrebbe sostituire altrettante automobili che attraversano la città per andare al supermercato.

Bisogna invece pensare a delle soluzioni che alleggeriscano il centro e le periferie dalla pressione di tutte quelle attività commerciali e dei servizi che richiamano pubblico e che generano i principali flussi del traffico.

Nel quartiere Centro, che gravita intorno al Castello Estense, i residenti sono ormai diventati rari. Se gran parte delle attività terziarie potessero insediarsi in un centro direzionale o di servizi appositamente costruito, gli spazi lasciati liberi potrebbero essere di nuovo destinati ad usi abitativi e diminuirebbero quindi sia il traffico che le necessità di trovare un parcheggio. Inoltre il traffico verrebbe ridotto non con delle limitazioni, cioè comprimendo dei bisogni reali, ma diminuendo le necessità di spostamento. E a Ferrara luogo adatto per un centro di servizi lo si può trovare.

Lo spazio una volta occupato dalla fortezza pontificia oggi si trova nel baricentro della città. Quest'area, dopo la distruzione della fortezza, era rimasta inedificata per settant'anni, finché negli anni Trenta è stato costruito il quartiere Giardino. Ma ancora all'inizio del dopoguerra la maggior parte di questa grande superficie era ancora libera.

Se questo spazio fosse stato destinato ad ospitare delle attività terziarie, il centro storico avrebbe potuto conservarsi integralmente, i vuoti lasciati dalle bombe sarebbero stati sostituiti da un’edilizia compatibile con quella antica, le periferie sarebbero ora tranquille aree residenziali e nel complesso la città sarebbe un luogo migliore in cui vivere.

Quest'area non è solo baricentrica, ma è anche la più centrale dal punto di vista dei collegamenti. E' facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta da tutto il centro storico, e anche dai quartieri di via Bologna e di Via Padova. E’ anche vicina alla stazione ferroviaria e all'asse di Viale Cavour, che è quello percorso da quasi tutti gli autobus.

Attualmente gli spazi disponibili in questa zona sono due: quello occupato dallo stadio di calcio, e quello poco distante dell'ex mercato ortofrutticolo.

Lo stadio potrebbe essere ricostruito fuori dalle mura, in una zona già destinata ad usi di questo tipo, nell’area occupata dell’ex ippodromo. Del resto è assurdo che questa struttura che viene usata una volta ogni due settimane per una partita di calcio, occupi un'area così strategica dal punto di vista urbanistico.

Ferrara non ha delle grandissime esigenze, e in una superficie di 200 per 250 metri, quale quella occupata oggi dallo stadio, si potrebbe realizzare una notevole volumetria edilizia. Non solo perché vi si potrebbero costruire degli edifici di 8 o 9 piani, che non disturberebbero il centro storico e non sarebbero più alti della cortina di palazzi che prospettano su viale Cavour, ma anche perché essi avrebbero una profondità di 25 / 30 metri, e non di 10/12 come le normali case d'abitazione.

Edifici così profondi e alti sono molto più funzionali per lo scopo cui devono servire e farebbero risparmiare molto spazio. Qui si potrebbero trasferire gran parte degli uffici pubblici, degli studi professionali e delle attività commerciali che intasano il centro o che sono dispersi nelle periferie.

La concentrazione di queste attività in un unico luogo, che è anche il più centrale e quello meglio collegato, renderebbe più funzionale l'intero sistema urbano.

Verrebbero anche usati di più i mezzi del trasporto pubblico e infine potrebbe essere valorizzata la vocazione di Ferrara come città d'arte, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1995.

Un piano che guarda al futuro.

Un centro di servizi in grado di diminuire il numero degli spostamenti e degli spostamenti in auto è l'unica vera soluzione, non solo per Ferrara, ma per tutte le città italiane, sul modello del resto dell’Europa (le città più grandi di centri ne potrebbero avere più di uno, ben collegati tra loro da una rete metropolitana).

Delle due aree, quella oggi occupata dallo stadio e più vicina alla stazione, verrebbe destinata a centro di servizi, mentre la seconda, come già avviene, a parcheggio.

Al posto dello stadio, più o meno in corrispondenza delle tribune, potrebbero essere costruiti diversi edifici a circoscrivere una piazza, che diventerebbe un punto di richiamo del quartiere, con aiuole, fontane e panchine. I nuovi cantieri edili potrebbero dare una spinta alla sempre malandata economia ferrarese.

La mano pubblica dovrebbe mettere a disposizione l’area ricostruendo lo stadio in un luogo più adatto e il Comune dovrebbe stabilire le specifiche dei nuovi edifici. Poi dovrebbe favorirvi l'insediamento delle attività terziarie e il ritorno degli abitanti nel centro storico.

Nel centro di servizi potrebbero trasferirsi prima di tutto molti uffici pubblici statali e comunali. A questo punto sarebbero indotti a trasferirsi anche molti studi professionali che lavorano a stretto contatto con gli uffici pubblici, poi un certo numero di negozi, supermercati, ristoranti, sedi di società ecc.

Non tutti gli uffici pubblici, però, dovrebbero trasferirsi perché molti di essi occupano degli antichi palazzi e conventi che, venuta meno la loro destinazione originaria, non potrebbero averne una diversa. Per esempio, è difficile immaginare che il Castello Estense, per tre quarti occupato da uffici del Comune, possa essere trasformato in appartamenti!

Ma in molti altri casi proprio la necessità di nuovi spazi ha comportato gravi stravolgimenti delle antiche architetture. Inoltre moltissimi semplici appartamenti sono stati destinati a studi professionali, sedi di società e così via. Se in questi appartamenti ci abitassero delle famiglie, le loro esigenze di spostamento, e di spostamento in auto, sarebbero molto minori di quelle generate, per esempio, dallo studio di un notaio o di un commercialista.

Ma questo centro di servizi non attirerebbe a sua volta del traffico? Se è vero che molta gente potrà arrivare fin lì con la bicicletta, con l'autobus o con il treno, la maggior parte, probabilmente, continuerà a preferire l'automobile. E poi ci sarà il carico e lo scarico delle merci. Quest'area e tutte le vie di adduzione sarebbero in grado di sopportare questo traffico?

La ragion d’essere di questa proposta è proprio quella di diminuire la necessità di spostamento e gli spostamenti in auto. Infatti se qualcuno avesse bisogno di fare la spesa, di un ufficio pubblico e del dentista, con un unico viaggio potrebbe raggiungere tutte e tre le sue destinazioni, mentre adesso deve fare tre volte il giro della città. Quindi il sistema urbano diventerebbe più efficiente e si ridurrebbe il numero dei veicoli che circolano sulle strade. Inoltre un numero molto maggiore di questi spostamenti potrebbero essere fatto a piedi, in bicicletta o usando i mezzi del trasporto pubblico.

All'inizio, quando il centro di servizi avrà ancora dimensioni modeste, il traffico potrà essere assorbito dalle strade esistenti. In un secondo tempo si potranno istituire degli autobus navetta e dei parcheggi scambiatori.

Una volta riempito il centro di servizi, ci sarà già un polo di dimensioni tali da attirare altre attività terziarie. E a questo punto sarà il mercato a darsi da fare per reperire nuovi spazi.

Col tempo il centro di servizi potrebbe espandersi in tutta l'area che era ancora libera all'inizio del dopoguerra, cioè dall’attuale stadio di calcio fino all’asse di Viale Cavour. In ogni caso anche una realizzazione parziale di questo progetto avrà comunque l'effetto benefico di alleggerire la pressione del traffico sia all’interno che all’esterno delle mura.

Il centro storico potrebbe essere finalmente riqualificato, con interventi di ripristino anche limitati, ma significativi. Si potrebbero chiudere alcune aperture di negozi e garage in edifici di pregio, migliorare l'arredo urbano e liberare dalle auto in sosta alcune delle vie più belle del centro. Avendo più mezzi si potrebbe pensare ad interventi più impegnativi, come per esempio la ricucitura e il ripristino di parti del tessuto urbano andate perdute con i bombardamenti della II Guerra mondiale. La riqualificazione del centro storico a sua volta permetterebbe di valorizzare sua la vocazione turistica.

Il trasferimento di molte attività terziarie non penalizzerebbe i residenti, perché tutti questi servizi sarebbero comodamente riuniti in un unico luogo poco distante.

Anche i quartieri di periferia, meglio collegati con il centro, con un po’ meno traffico e più spazio a disposizione, potrebbero essere riqualificati e tutta la città diventerebbe più tranquilla e più piacevole da vivere.

Questo progetto potrebbe essere finanziato dal Governo o dall’Unione Europea, e costituirebbe un modello per tutte le città italiane.

357

La citta lagunare, costruita lungo l'argine del ramo principale del Po.

357

La citta lagunare, costruita lungo l'argine del ramo principale del Po.  380

L'Addizione erculea del 1490, che ha raddoppiato le dimensioni della città.

380

L'Addizione erculea del 1490, che ha raddoppiato le dimensioni della città.  382

La città di Ferrara rilevata dal Genio militare francese all'inizio dell'800.

382

La città di Ferrara rilevata dal Genio militare francese all'inizio dell'800.  793

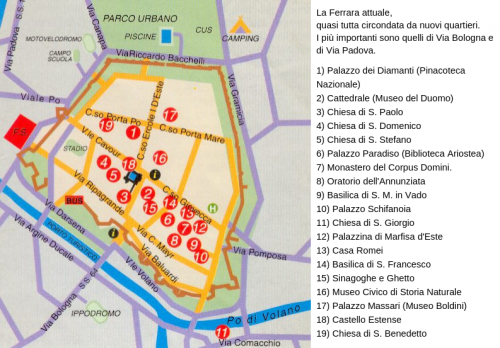

La Ferrara attuale, quasi tutta circondata da nuovi quartieri. I più importanti sono quelli di Via Bologna e di Via Padova. 1) Palazzo dei Diamanti (Pinacoteca Nazionale) 2) Cattedrale (Museo del Duomo) 3) Chiesa di

793

La Ferrara attuale, quasi tutta circondata da nuovi quartieri. I più importanti sono quelli di Via Bologna e di Via Padova. 1) Palazzo dei Diamanti (Pinacoteca Nazionale) 2) Cattedrale (Museo del Duomo) 3) Chiesa di